9月1日は「防災の日」。

あなたも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?

でも「なぜ9月1日なの?」「具体的に何をすればいいの?」と疑問に思う方も多いはず。

実は、この日には深い意味と重要な目的が込められています。

地震や台風などの自然災害への備えを見直すきっかけとして制定された記念日なのです。

この記事では、防災の日の由来や意味を分かりやすく解説し、家庭で今すぐ実践できる防災チェックリストをご紹介します。

2025年版として最新情報を盛り込みましたので、ぜひあなたの備えの見直しにお役立てください。

💡 この記事を読むと分かること👇

防災の日とは?日付と由来を知ろう

突然ですが、あなたは関東大震災のことをどの程度ご存知でしょうか?

防災の日を理解するには、この歴史的な災害との深いつながりを知ることが大切です。

防災の日は、毎年9月1日に制定された国民の意識向上を目的とした記念日です。

1923年(大正12年)に発生した関東大震災の教訓を忘れず、地震や台風などの自然災害に備える重要性を再認識するために設けられました。

9月1日が選ばれた理由とは?

「なぜよりによって9月1日なの?」そう思われるかもしれませんね。

実は、この日付には2つの重要な意味が込められています。

9月1日が防災の日に選ばれた最大の理由は、1923年の関東大震災が発生した日だからです。

この震災はマグニチュード7.9の直下型地震で、死者・行方不明者は約10万人に及びました。

参考:気象庁「関東大震災から100年」特設サイト

当時の記録と教訓がまとまっています。

>URL: 👉関東大震災から100年

当時は現在のような防災意識が低く、地震後の火災や避難時の混乱で被害が拡大してしまったのです。

その深刻な反省から、政府は災害対策の必要性を広く周知するため、1960年に9月1日を「防災の日」と制定しました。

詳しくは 内閣府「防災週間(令和7年度)」 もご覧ください。

>URL: 👉内閣府防災情報ページ

さらに、9月は台風襲来のピーク時期でもあります。

地震と台風、複合的な災害リスクへの警鐘も含まれているのです。

あなたも台風シーズンの怖さを実感されたことがあるのではないでしょうか?

防災の日は年に何回ある?

「防災の日って年に1回だけ?」そんな疑問を持たれる方もいらっしゃるでしょう。

国として定めた防災の日は年1回(9月1日)ですが、実際には各地で様々な防災啓発活動が行われています。

例えば、3月11日の東日本大震災や1月17日の阪神・淡路大震災に合わせた訓練、地域独自の防災の日などです。

つまり、「防災を意識する日」は年に複数回存在するのです。

これは素晴らしいことですよね。

防災は1年に1度だけでなく、定期的な点検と訓練を行うことで効果が格段に高まるからです。

広島市の防災への取り組み

私は広島在住ですので、身近な例として広島市の取り組みをご紹介します。

広島市には国の「防災の日」とは別に、独自の防災意識向上の取り組みがあります。

毎年8月6日の原爆の日には、防災や平和への意識を高めるためのイベントや避難訓練が実施されています。

また、広島市防災会議や地域の自主防災組織が、台風シーズン前に訓練を行うケースも多いのです。

地震や豪雨災害の経験がある地域だからこそ、全国的な防災の日と併せて、地域に即した備えを意識することが重要なのですね。

※他県にお住まいの方は、お住まいの自治体名+「防災」などで検索し、地域の避難訓練や防災情報を事前に確認しておくことをおすすめします。

🔗 広島市防災ポータル(指定避難所・開設状況)

— 最新の避難所情報を確認できます。

防災の日にやるべき3つのこと

「防災の日に何をすればいいかわからない」そんなお悩みをお持ちではありませんか?

防災の日は単なる記念日ではなく、「備えを実行する日」なのです。

特に家庭では、災害発生時に家族の命を守るための準備を確認する絶好のタイミングです。

ここでは、防災の日に実際に取り組むべき3つの行動を、わかりやすく整理してご紹介します。

家庭の防災チェックリスト

まずは基本中の基本から始めましょう。

あなたのご家庭に必要な備品がきちんと揃っているでしょうか?

家庭内での防災力を高めるには、必要な備品の確認から始めます。

食料や飲料水は最低3日分、できれば1週間分を用意してください。

懐中電灯やラジオ、予備電池、モバイルバッテリーも必須アイテムです。

忘れがちなのが常備薬や救急セット。

普段飲んでいるお薬がある方は、特に注意が必要ですね。

これらを防災リュックにまとめておくと、緊急時にすぐ持ち出せて安心です。

チェックのコツは、「家族全員分そろっているか」「使用期限は切れていないか」を必ず確認すること。

意外と期限切れのものが見つかることも多いので、しっかりとチェックしてみてください。

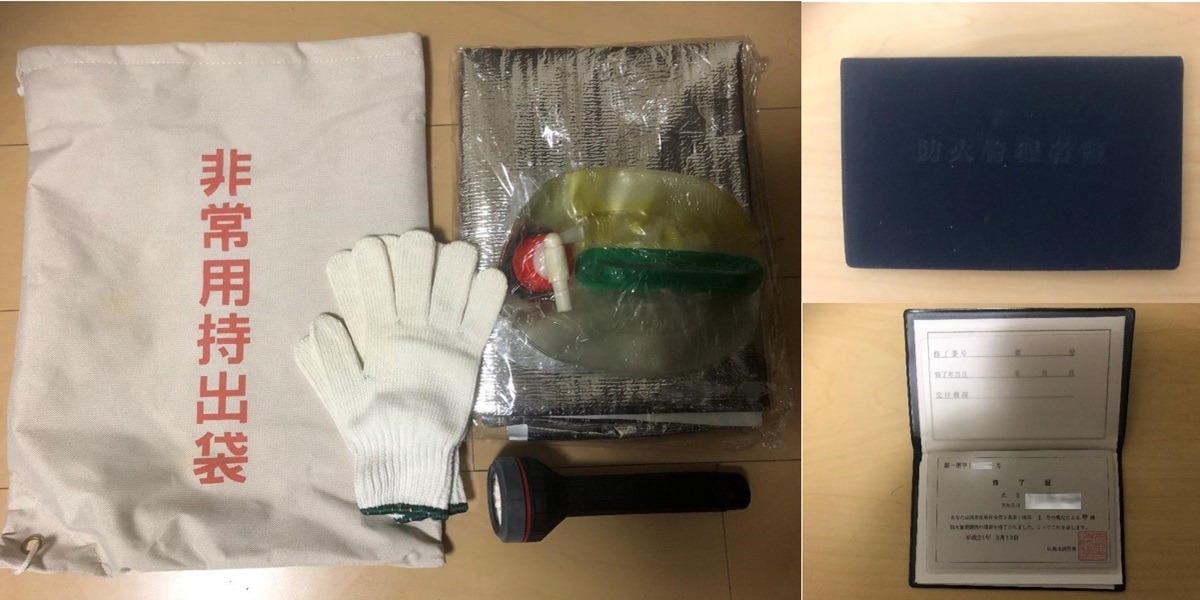

非常用品・持ち物リスト

「具体的に何を用意すればいいの?」そんな疑問にお答えします。

非常用品は災害時の生活を支える命綱です。

以下のアイテムを参考に、あなたのご家庭に合わせて準備してください。

基本の備蓄品

- 飲料水(1人1日3L目安)

- 保存食(レトルト、缶詰、乾パンなど)

- モバイルバッテリー・充電ケーブル

- 懐中電灯・ヘッドライト

- 救急セット・常備薬

生活必需品

- 体温保持のためのアルミブランケット

- 簡易トイレ・ウェットティッシュ

- 現金(小銭も含む)

- 身分証明書のコピー

これらは季節や家族構成によって必要な量や種類が変わります。

赤ちゃんや高齢者がいらっしゃる場合は、粉ミルクや介護用品も忘れずに加えてくださいね。

避難経路と連絡手段の確認

「避難所の場所は知ってるから大丈夫」そう思っていませんか?

実は、それだけでは不十分なのです。

災害時は、普段使っている道が使えなくなる場合があります。

そのため、自宅から避難所までの複数ルートを家族で確認しておくことが重要です。

実際に歩いてみて、危険箇所がないかチェックしてみてください。

また、災害時は携帯電話がつながりにくくなることも想定されます。

災害用伝言ダイヤル(171)やSNS、メールの使い方を事前に家族で共有しておきましょう。

家族同士で集合場所や安否確認方法を明確に決めておくと、いざという時の混乱を大幅に減らすことができます。

お子さんがいらっしゃる場合は、学校での対応も含めて相談しておくと安心ですね。

—NTT東西「災害用伝言ダイヤル(171)ご利用方法」—

家族で事前に使い方を共有しておきましょう。

>URL: 👉利用方法詳細はこちら

家庭の防災力を高める工夫

防災グッズを揃えるだけで満足していませんか?

実は、本当の防災力は日常の小さな工夫から生まれるのです。

ここでは、あなたの家庭の安全性を格段に向上させる実践的な方法をご紹介します。

家具の固定・転倒防止対策

「うちの家具は大丈夫だろう」そう思っていても、地震の揺れは想像以上に強烈です。

あなたも映像で見た家具が倒れる瞬間を思い出してみてください。

地震の揺れで家具が倒れると、避難経路を塞いだりケガの原因になってしまいます。

食器棚や本棚は壁にしっかりと固定し、倒れやすい家具はL字金具や突っ張り棒で補強しましょう。

特に寝室の家具配置は重要です。

就寝中に地震が起きても安全に避難できるよう、ベッドの周りに倒れそうな家具を置かないことを心がけてください。

窓ガラスには飛散防止フィルムを貼っておくのもおすすめです。

割れても破片が飛び散りにくくなり、ケガのリスクを大幅に減らせます。

災害時の情報収集方法

災害時に「何が起きているかわからない」という状況ほど不安なものはありませんよね。

正確な情報を早く得ることが、あなたと家族の命を守ります。

防災アプリや気象庁の公式サイト、自治体の防災メールに今すぐ登録しておきましょう。

スマホが使えない場合に備えて、ラジオやワンセグ機能も重要な情報源です。

停電時でも使える手回し充電ラジオがあると、より安心ですね。電池の予備も忘れずに用意してください。

資格者視点からの点検の重要性

私は防火管理者証を取得しており、マンション管理の一環として毎年、消火器の期限や消火水槽の点検に消防立ち合いで参加しています。

資格者といっても直接消火活動をするわけではありませんが、期限切れや不備のチェックの重要性を実感しています。

家庭でも「期限のある防災用品は必ず確認する」という意識を持つことで、いざという時の備えが確実になるのです。

特に消火器や救急セットの薬品類は、期限が過ぎると効果が低下してしまいます。

あなたも定期的なチェックを習慣化してみてください。

防災の日をきっかけに継続的な備えを

「防災の日に点検したから、もう安心」そう思っていませんか?

実は、それが一番危険な考え方なのです。

防災の日は1年に一度ですが、災害はいつ起こるかわからないからです。

せっかく点検や準備をしても、放置すれば期限切れや劣化が進み、いざという時に役に立たないことも。

日々の暮らしの中に「防災習慣」を取り入れることで、備えの質を飛躍的に高めましょう。

毎月1日にミニ点検を習慣化

防災の日にならい、毎月1日を「ミニ防災点検日」として設定してみませんか?

これなら覚えやすく、続けやすいはずです。

食料や水の残量、非常用品の状態、充電器や電池の残量などを短時間でチェック。

家族のスケジュールに合わせて共有することで、備えが常に最新の状態を保てます。

月1回の短時間チェックなら、負担にならずに続けられますよね。

カレンダーに印をつけて、忘れないようにしてください。

防災アプリ・サービスの活用

スマホをお持ちなら、ぜひ防災アプリを活用してください。

災害情報や避難所マップをリアルタイムで確認できる便利なツールです。

自治体や消防庁が提供している無料アプリや、LINEの公式アカウントを登録しておくと、災害時の情報収集がスムーズになります。

普段から使い方に慣れておくことが大切ですね。

プッシュ通知をオンにしておけば、緊急時に自動で情報が届くので安心です。

家族での防災訓練を習慣化

避難経路や集合場所、連絡方法を頭で理解していても、実際に行動できるでしょうか?

実際に試すことで、いざという時の行動がスムーズになります。

年に1回の防災の日だけでなく、季節の変わり目や旅行前などにも短時間の訓練を取り入れましょう。

お子さんがいらっしゃる場合は、ゲーム感覚で楽しみながら行うのがコツです。

小さな習慣の積み重ねが、大きな安心につながることを実感していただけるはずです。

防災チェックリストで準備は整いましたか?

次は、実際の災害時に命を守るための具体的な地震対策を進めましょう。

家具固定や非常食の備え、停電やペット避難まで網羅した実践ガイドです。

-

-

中年世代のための地震対策ガイド|家具固定からペット避難まで徹底解説

突然の地震で家族を守れますか? 50代前後のあなたなら、きっと「家族のために何かしなければ」と感じているはずです。 地震はいつ起こるかわからず、年齢や住む場所を選びません。 特に中年世代は家庭の中心と ...

続きを見る

まとめ|防災の日をきっかけに日常の備えを強化しよう

いかがでしたでしょうか?

防災の日(9月1日)は、関東大震災の教訓を忘れず、地震や台風などの自然災害に備える大切な日であることがお分かりいただけたと思います。

この記事のポイント

- 防災の日は年1回(9月1日)、関東大震災の教訓から制定

- 家庭では非常用品の確認と避難経路の共有が必須

- 定期的な点検や家族での防災訓練が真の安心につながる

大切なのは、備えは「やって終わり」ではなく、継続してこそ意味があるということです。

あなたも今日から、身近なところから始めてみませんか?

防災の日をきっかけに、日常生活の中に安全習慣を取り入れることで、あなたと大切な家族の命を守ることができるのです。

小さな一歩が、大きな安心へとつながっていくはずです。